La Chine, fort longtemps, nous fut une planète séparée. Nous la

peuplions d’un peuple de fantaisie, car il n’est rien de plus

naturel que de réduire les autres à ce qu’ils offrent de bizarre à

nos regards.

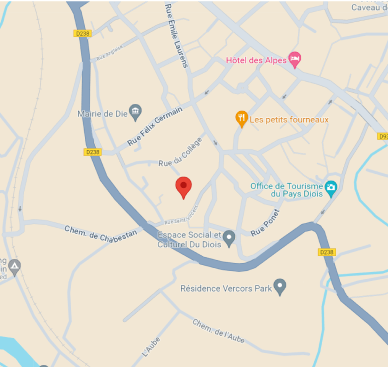

Découvrir le Salon chinois de Die

Le presbytère de Die, situé au pied de la cathédrale, au 9 bis de la rue Saint Vincent, renferme un cabinet du XVIII° siècle appelé « Salon chinois ».

Tout en appartenant à un domaine privé, l’Evêché, celui-ci vient de faire l’objet en 2023 d’une nouvelle restauration. Il peut être visité aux conditions variables de l’Office de Tourisme local et de l’association patrimoniale : « Dea Augusta ». Le Salon est évidemment ouvert lors des Journées du Patrimoine.

Avec la mosaïque de la chapelle Saint Nicolas toute voisine et du clocher non moins proche de la cathédrale, le Salon chinois est un des pôles les plus attractifs de cette ville.

9 bis de la rue Saint Vincent, 26150 Die

La cour du presbytère

Le salon chinois

La demeure d’un notable et son Salon chinois

Qui, en cette seconde décennie du XXI° siècle, a véritablement connaissance des curiosités de la ville de Die ?

En fait la cité se cache, elle se rempare de partout, recoupant ses ruelles médiévales de vieux murs. Ainsi, dans le quartier appelé Saint Vincent, au pied de la cathédrale, les premières fondations des maisons datent de la Renaissance ; les traces de fenêtres à meneaux l’attestent.

Mais ce n’est qu’au XVIII°siècle que l’on voit apparaître quelques hôtels particuliers, propriété de congrégations religieuses ou de notables, majoritairement hommes de loi. Au n°9 de la rue Saint Vincent viendra s’établir en 1747 l’avocat Jean-Pierre Lagier de Vaugelas, lors de son mariage avec sa cousine Catherine Lucrèce de la Condamine. Ils font, au fil des ans, l’acquisition d’une grande partie de ce quartier qui deviendra le meilleur de la ville. Depuis lors, et jusqu’au début du XX° siècle, l’hôtel a été continuellement habité par la même famille, se trouvant donc inaccessible aux visites des touristes et du grand public.

Notable XVIII°s

Anonyme, collection particulière

Au début du XX° siècle, devenu propriété de l’Evêché, il hébergera prêtres et desservants et sera le presbytère de Die. Différents aménagements, divers remaniements ont rendu la demeure méconnaissable. Fut épargnée cependant une petite pièce située dans une partie excentrée de l’hôtel, avec à l’intérieur un décor « à la chinoise », très à la mode au XVIII° siècle. L’endroit, en fait un « cabinet de curiosités », pièce indispensable pour toute demeure d’aristocrates et de notables « éclairés », se trouvait dans un état de délabrement important, ayant même servi, à l’occasion de remise. Personne ne prêtait, en ces temps là, la moindre attention à cette singularité et le lieu se trouva donc tout simplement oublié. C’est la personnalité du propriétaire de la demeure qui va nous faire comprendre pourquoi celui-ci avait eu l’idée de se faire aménager, à l’instar d’autres notables de province sous l’Ancien Régime, un « cabinet » entre cour et jardin – ce qui est notre fameux Salon chinois actuel.

A partir des années 1750, la carrière de l’avocat Lagier de Vaugelas devient prestigieuse, même assez exceptionnelle ; la notabilité du personnage se verra même prolongée par la notoriété dont vont jouir certains de ses enfants. C’est pour cela qu’au vu de cette progression familiale et sociale il n’est pas incongru d’imaginer que Jean-Pierre Lagier de Vaugelas se soit voulu homme « éclairé », curieux des modes des capitales ; de là lui serait venue l’idée de se faire aménager ce cabinet de curiosités.

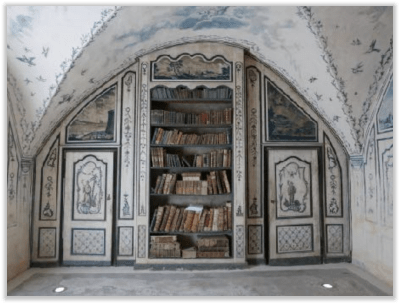

Le Salon chinois : un cabinet d’étude

Voici donc, dans une partie excentrée de la demeure, la pièce essentielle de cette dernière : de dimension réduite -une vingtaine de mètres carrés-, voûtée sur croisée d’arêtes, elle renferme un décor peint sur enduit couvrant les parois nord et sud ainsi que la voûte, et des boiseries sur les parois est et ouest. C’est un décor « à la chinoise », très à la mode à l’époque ; il fut commandé en 1767 par Jean Pierre Lagier de Vaugelas à un peintre régional nommé Louis Farjon.

Nord

Au Nord, la double-porte ouvre sur la chapelle d’hiver construite

autour des années 1950.

Est

Porte d’entrée actuelle du salon

Sud

La porte-fenêtre donne sur une cour intérieure.

Ouest

Ancienne communication avec la maison

Dans l’inventaire après décès du propriétaire (en date de 1801), on lit que la pièce se dénomme « cabinet d’étude ». La destination de l’endroit est donc claire : c’était en quelque sorte le « studiolo » des Italiens de la Renaissance .

Par la suite, au XVIII° siècle, en France, ce genre d’endroit, de dimensions modestes par rapport aux grands espaces des siècles précédents, a été réservé à la réception des visiteurs désirant bénéficier de la protection du maître de maison. Cette pièce, alors simplement appelée, « cabinet », permettait de renouer avec une très antique tradition : celle de l’otium, ce loisir savant et érudit, que l’on retrouve aussi dans la conception chinoise de la retraite lettrée appelée guiyin 归隐 . Ainsi, pour Jean Pierre Lagier de Vaugelas, posséder un tel décor devait être avant tout signe de connaissance des dernières modes ainsi que marque de bon goût.

Notable en son cabinet d’étude

Musée Magnin, Dijon

Heurs et malheurs des cabinets de curiosités

Pareils cabinets ont été très répandus auprès des notables de province pour ne parler que du sud de la France, c’est tout particulièrement le cas à Avignon et Aix en Provence. Malheureusement, au fil des ans, ces décors ont presque tous disparu. La succession d’occupants divers, les changements de mode, la fragilité des supports expliquent qu’ils aient été recouverts, puis remplacés par de nouveaux décors quand changeait le goût. À Die, nous possédons un « cabinet de curiosités » qui a servi pendant un siècle de remise, il était délaissé mais du même coup il a échappé à la destruction irréversible qui en a ruiné tant d’autres.

Un décor peint « à la chinoise »

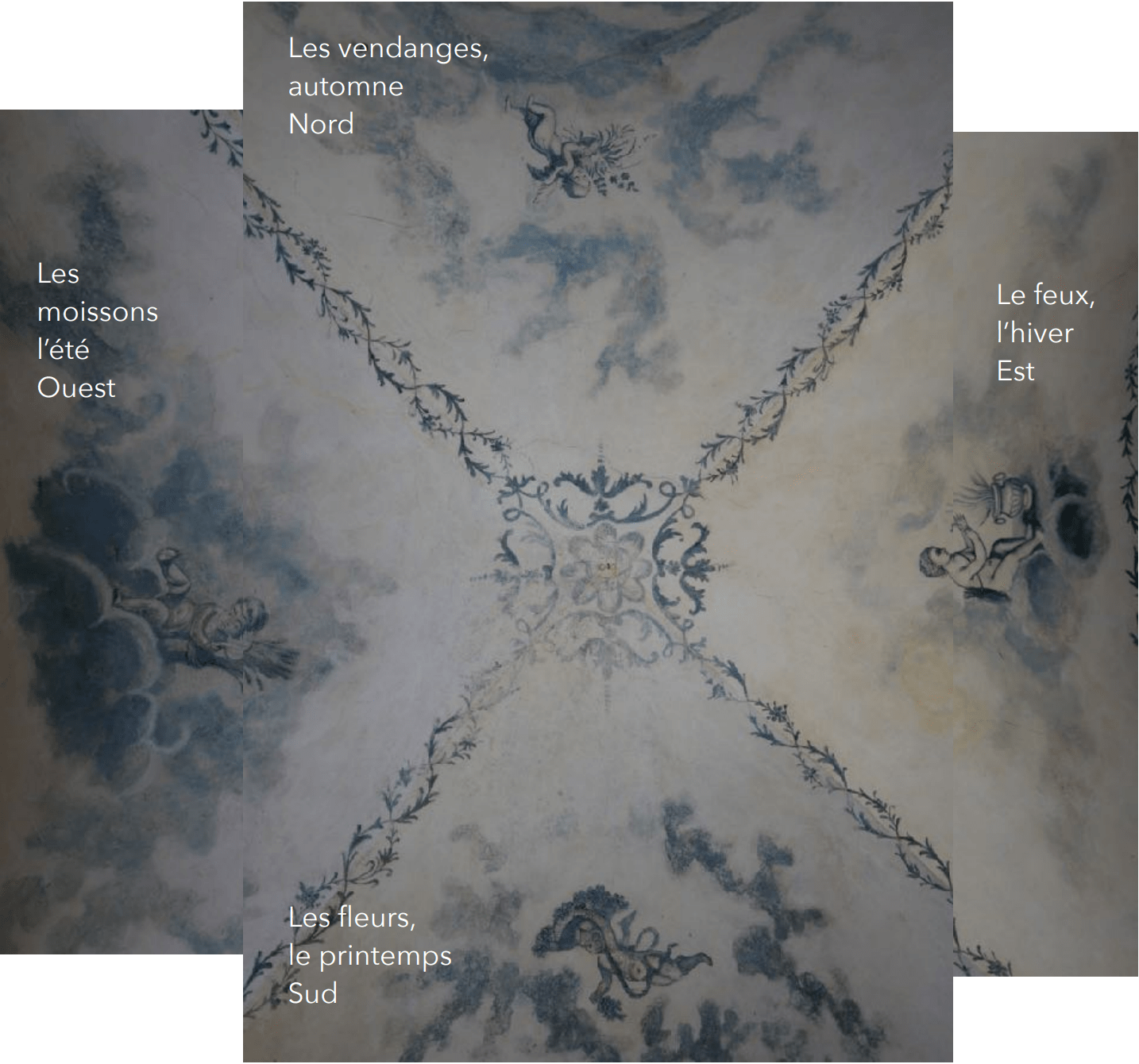

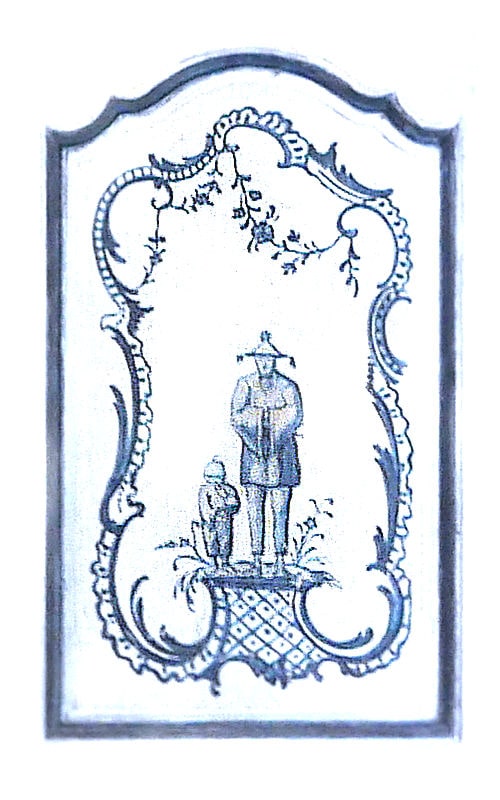

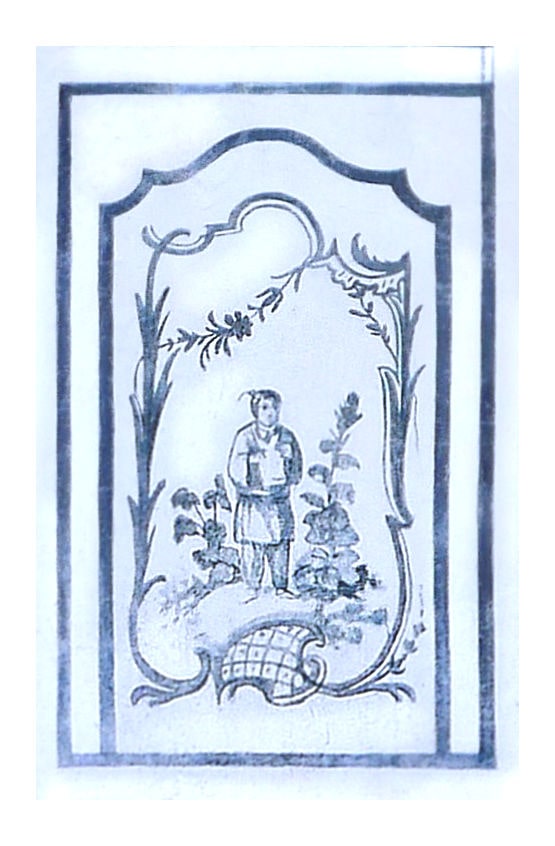

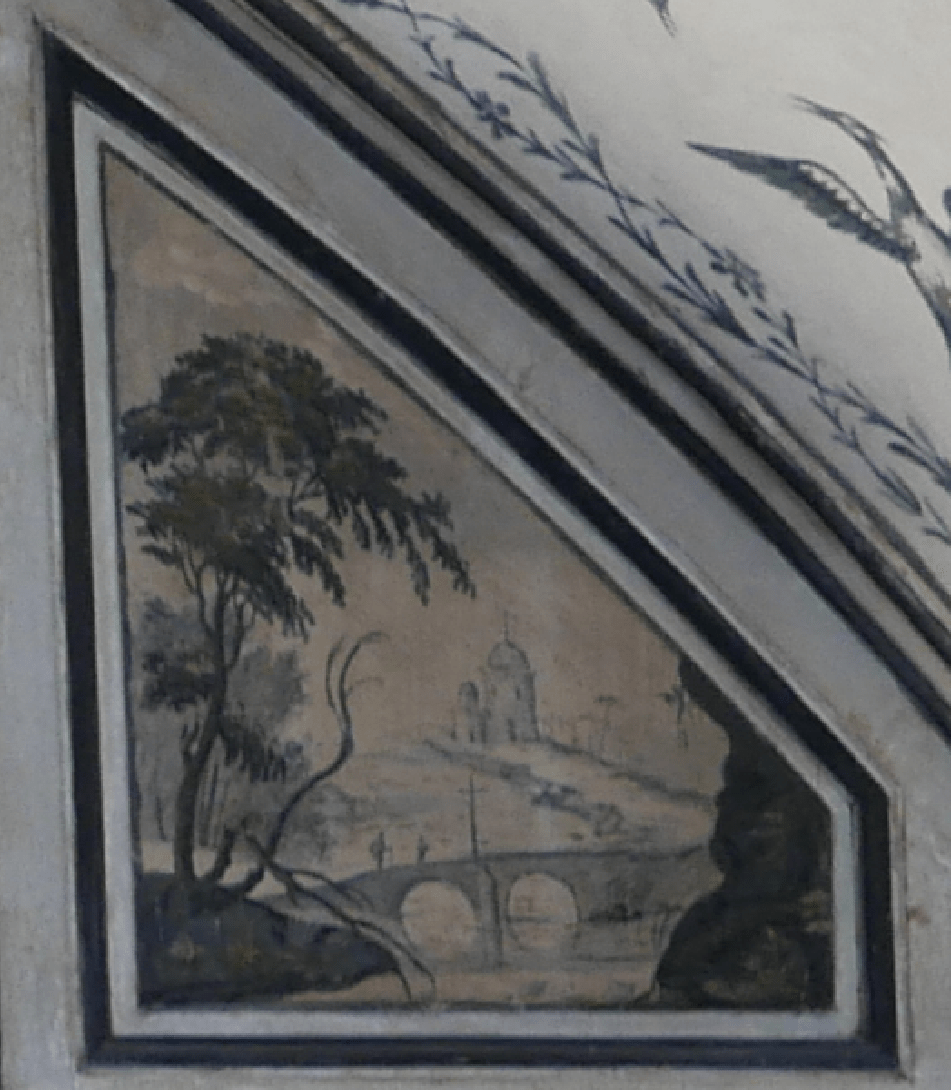

Le décor s’articule dans un camaïeu de bleus, sur trois registres : un niveau inférieur avec un treillage imitant des carreaux de Delft, allusion à la Compagnie des Indes, un niveau médian avec huit personnages « chinois », figurés dans un cadre rocaille, tous portant les habits traditionnels chinois de l’époque, un registre supérieur avec paysages, les uns faisant référence aux maisons-fortes du Vercors ou du Diois, les autres rappelant à la fois l’antique et un Orient de fantaisie ou de convention tout à la fois ; quant à la voûte elle présente quatre putti, allégorie des saisons.

La voûte et ses quatres putti, allégorie des saisons

Le registre médian

Un décor singulier

Cependant, parmi tous ces personnages du registre médian , il y en a un qui nous intrigue du fait de sa représentation composite. Deux lectures peuvent se faire à partir de cette figure portraiturée comme un mandarin lettré : mandarin, parce que son chapeau conique surmonté de plusieurs pierres précieuses témoigne du grade important du personnage dans la société chinoise de l’époque, lettré il est aussi , de par la façon dont il tient à la main un rouleau de bambou, le jiandu tenant lieu de livre. En fait, ce rouleau est certainement un compendium des sentences de Confucius ou de quelqu’autre sage de la Chine classique. À bien y regarder, une seconde lecture peut s’adjoindre à cette première : ce mandarin n’appartient pas à l’ethnie han qui est celle des autres Chinois représentés sur les cartouches.

Quelle est donc son ethnie ? Assurément l’ethnie man, celle des Mandchous, ces fameux et redoutables cavaliers qui gouvernent en ce XVIII° siècle la Chine : ceux-ci portent un costume qui leur est propre, une veste à col et poignets étroits portée sur une jupe portefeuille, tel est l’attribut des dignitaires. Reprenant ces caractéristiques, le peintre aurait possiblement voulu suggérer l’éminence du personnage et à travers lui de son commanditaire : Jean Pierre Lagier de Vaugelas.

A côté de ce mandarin, une femme « chinoise » fume la pipe : ne serait-ce pas sa femme ? Car elle non plus ne ressemble pas aux autres femmes du décor. D’abord elle est assise sur un siège aux pieds croisés ; ensuite le chapeau qu’elle porte est bien celui qui fait référence aux images de la Chine qui circulent au XVIII° siècle.

En troisième lieu, dans un cartouche avoisinant, on remarque un rocher qui n’est pas du tout quelconque. Il semble découpé et figuré comme un profil de chanoine et rappelle assez bien les chapeaux de cette corporation ! Ce serait ce que l’on appelle une « anamorphose », une sorte de clin d’œil du peintre. N’y aurait-il pas là une allusion aux fils du commanditaire qui appartiendront au chapitre de l’Evêché ?

Enfin, un dernier cartouche non loin de là représente une pyramide. Vu l’époque et la culture du temps, on peut se demander si ce ne serait pas une allusion à une probable appartenance maçonnique de Lagier de Vaugelas ; tout en sachant que la première Loge ne sera mentionnée à Die que dix ans plus tard. En fait, le propre des esprits « éclairés » n’est-il pas d’accélerer la pénétration des modes venues d’ailleurs et de plus loin ? À vrai dire c’est bien par le biais de ce décor peint que nous pouvons comprendre toute l’importance du mandarin et de ses proches. Ces portraits s’organiseraient possiblement en un système comme celui que l’on voit à la chapelle Saint Laurent, autre décor peint de L.Farjon, pour lequel on n’hésitait pas, naguère, à parler d’une « iconographie familiale ».

De la sinophilie à la mode de la chinoiserie

Il est légitime de se demander pourquoi un tel décor aura été exécuté ici, à Die, dans cette demeure. La réponse tient à la mode de la « chinoiserie », qui était omniprésente en Europe au XVIII° siècle. Elle nous était arrivée tout d’abord du fait d’une intense activité commerciale avec la Chine qui s’ était établie dès la fin du XVII° siècle avec pour conséquence un engouement extraordinaire pour le pays. D’autre part, à la même époque, la France va découvrir la Chine par l’intermédiaire des missionnaires jésuites, grâce à leurs recueils, aux récits de voyages et de missions copieusement illustrés. Tout cela est la source d’une incroyable vague de sinophilie qui va concerner toute l’Europe du Siècle des Lumières. Cette séduction de la « chinoiserie » est aussi la conséquence d’une lassitude envers les éléments classiques des grands siècles antérieurs ; elle satisfait un besoin de fantaisie anti-conformiste. Les peintres : Watteau, Boucher, seront les premiers à adhérer à cette nouvelle mode et à la diffuser.

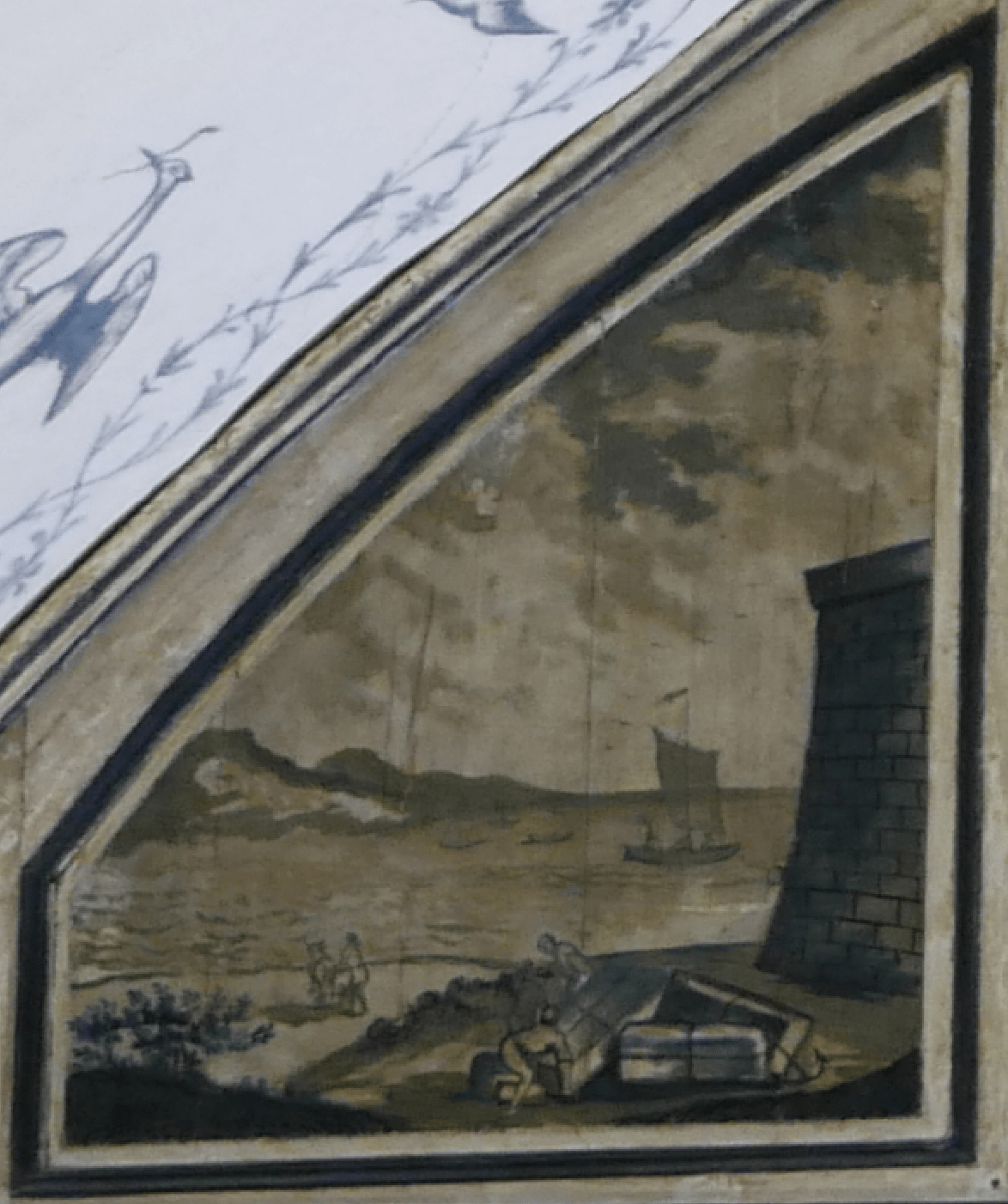

Le port tel que le décline Farjon

Vue d'un port imaginaire

Jean Pillement, 1728-1808, Lyon

Pour notre peintre régional Louis Farjon, c’est par son contemporain l’ornemaniste lyonnais Jean Baptiste Pillement (1728-1808) que s’établit un contact qui sera la source déterminante de son travail au Salon chinois. Il est à peu près certain que Farjon connaissait les recueils de Pillement et tout spécialement « The Ladies Amusement » ; paru en 1760, l’album comporte une grande quantité de motifs chinois que nous retrouverons à Die. Il ne faut enfin pas négliger l’influence des faïenciers de la région.

Faïence Moustiers

Faïence Lyon

À Moulins, par exemple, vers 1730 avait déjà commencé une production « à la chinoise » déclinant le thème omniprésent du musicien jouant de la pipa. Puis à Marseille on ne dénombrera pas moins de onze manufactures ,avec parmi elles celle de la fameuse « veuve Perrin ». À Moustiers, ce sera le décor « à la Bérain » avec ses éléments floraux et végétaux, ses guirlandes et arabesques. On se souvient à ce propos qu’au début du XVIII° siècle , des papiers peints comportant de tels éléments avaient été posés dans la chapelle Saint Nicolas, située à quelques mètres de la demeure de JPLV : notre peintre avait à coup sûr pris connaissance de de décor.

La restauration du Salon chinois

Une première restauration a eu lieu en 2005, dès l’obtention de l’inscription du décor à l’Inventaire des Monuments Historiques. Elle a duré six mois et a été menée par l’atelier F.Cremer (Lyon) . Les parties sur boiseries comme celles sur enduit étant très abîmées,il a fallu traiter les supports, consolider les boiseries,purger les enduits, les purifier des ajouts successifs.

La voûte et la partie haute ont été dégagés au scalpel, quant à la partie sur bois, elle a été nettoyée à l’aide de compresses humides. Ces deux opérations ont permis de redécouvrir dans da majorité le décor disparu. Sur les parois sud et nord, les murs peints sur enduit ont été laissé lacunaires en partie basse du décor ainsi qu’en partie basse du registre médian, très usée également.

2005 avant restauration F. Cremer

2023 restauration C.Snyers en cours

2023 restauration soubassement terminée

Les dégradations

En 2013 apparaissent sur cette partie basse du décor des auréoles jaunes, décollements, lacunes, dégradations dues à des remontées par capillarité. Après de nombreuses consultations auprès d’architectes patrimoine, il a été retenu la nécessité de percer une tranchée dans la pièce de façon à aérer le pied des murs . Cette dernière a été exécutée par l’entreprise Girard agréée monuments historiques : trois séries de relevés d’humidité ont été établies entre 2016 et 2017.

Puis il a été décidé par les spécialistes de demander à un architecte patrimoine un diagnostic approfondi de l’état du bâtiment. Celui ci a été effectué en 2019 et a été suivi d’une étude climatique sur dix huit mois menée par une entreprise habilitée. Le rapport de ces deux intervenants a conclu à la possibilité d’entreprendre une nouvelle restauration.

2023 avant restauration C.Snyers

2023 après restauration C.Snyers, tratteggio

La seconde restauration

Cette seconde restauration a eu lieu en 2022-2023. Elle a été opérée par l’atelier C.Snyers (Crémieu). Elle a consisté en une reprise des enduits dégradés des soubassements, un traitement des fonds avec reprise des auréoles et application d’un nouveau badigeon,un nettoyage des plinthes des parois est et ouest, une retouche du décor d’origine par le biais du « tratteggio ». Cette technique, mise au point il y a presque soixante ans par l’Instituto centrale per il Restauro ( ICR) consiste en un comblement des lacunes par de fines lignes verticales parallèles faites à l’aquarelle. La retouche doit éviter de tromper le spectateur sur sa nature en se faisant passer pour une œuvre originale,les lacunes devant rester visibles pour un œil rapproché.

La communauté scientifique a estimé que dans le cas de notre décor, telle était la façon la plus satisfaisante pour concilier respect de l’œuvre originale et souci d’intégrer les lacunes dans leur contexte.

En ce qui concerne la reconstitution des soubassements manquants, le choix collectif s’est porté sur un dessin fin suivi d’un remplissage à la détrempe. Dans son rapport de juin 2023, la restauratrice Mme Snyers a conclu son travail par ces mots : La campagne de 2023 a permis de reprendre les soubassements dégradés par l’humidité et de pousser plus loin la retouche du décor peint : le traitement « a tratteggio » du bas du registre médian a permis de retrouver de la lisibilité et un équilibre d’ensemble. La reconstitution des soubassements disparus des murs d’enduit participe du même objectif de rétablissement de l’équilibre de l’ensemble du décor peint du Salon chinois ».

Le peintre du Salon chinois: Louis Farjon (1716-1793)

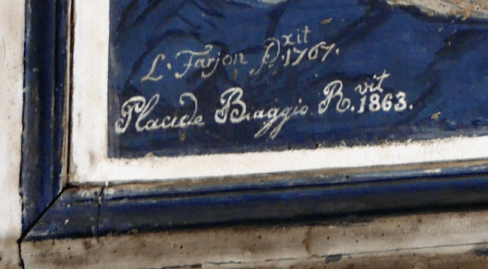

Pendant longtemps notre peintre s’est résumé à sa seule signature, lisible sur un cartouche du Salon . Mais ensuite, des recherches nous en ont appris davantage. Il s’est révélé que Louis Farjon était né à Crest le 13 avril 1716, d’une famille de drapiers.

Louis Farjon se marie à la cathédrale de Die le 15 janvier 1750 avec Magdeleine Plante, fille de l’apothicaire-chirurgien de Die. Sur les registres paroissiaux,il est désigné comme « peintre ». En 1761, il quitte Die après avoir vendu une terre et il s’établit à Pont Saint Esprit.

C’est à Die que l’on retrouvera pourtant plusieurs traces de Louis Farjon, échelonnées entre 1761 et 1778 : en effet c’est là qu’il reviendra pour assister à des baptêmes, des enterrements et y signer plusieurs toiles et décors peints.

Ces détails incitent à penser que le peintre ne travaillait possiblement pas seul ; il avait sans doute un atelier ou plus sûrement des « compagnons ».La restauratrice de 2005, Mme F.Cremer avait noté dans son rapport « un passage de plusieurs mains ».

Le peintre meurt le 15 mars 1793 à Pont Saint Esprit ; il n’a pas couru le monde comme le fameux J.B.Pillement, il se contentait de voyager de la Drôme dans le Gard ; on a découvert que quelques mois plus tard, le3 juillet 1793, son gendre le notaire S.Darasse a été condamné à mort par le tribunal criminel du Gard et guillotiné comme contre-révolutionnaire.

Ces quelques indications sur la vie du peintre nous présentent donc un personnage qui aura réussi au cours de son existence une ascension sociale certaine. Il était imposé fiscalement, ce qui le situe dans une position sociale intermédiaire, entre l’élite remarquée par sa connaissance des philosophes des Lumières et, à l’autre bout, ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Louis Farjon, lui, signe ses œuvres aussi bien que les contrats et les registres paroissiaux ; il est ainsi devenu au fil des ans ce que Michel Vovelle aurait appelé « un bourgeois du XVIII° siècle ».

Ex-Voto, Bouvières

Les commanditaires du peintre

Ce sont d’une part l’Evêché auprès duquel il semble être un peintre tout à fait accrédité, fort bien en cour ; d’autre part il y a les congrégations religieuses , à Crest par exemple ; enfin il y a eu les notables : hommes de loi de l’Ardèche, comme Jean Rouchet de Chazotte, conseiller au parlement des Dombes de Trévoux,pour lequel il peint l’histoire de Tobie (1765),et -dans le Diois- l’avocat César Antoine Lamande de la Tournelle pour lequel le peintre aurait exécuté un décor peint paysager (non signé,non daté) en sa maison-forte de Chamaloc ; ensuite surviennent l’avocat Jean Pierre Lagier de Vaugelas -notre propriétaire de Die-, pour lequel il peint ce cabinet chinois, et enfin le chevalier et trésorier de France Pierre Victor d’André Blanc pour lequel il exécutera la chapelle Saint Laurent (1778) attenante à un château des environs de Die.

Suivant toute apparence, à part l’Evêché, notre peintre n’aura donc travaillé que pour des hommes de loi. Tous auront fait appel à lui, probablement par le biais de leurs amis exerçant la même profession.

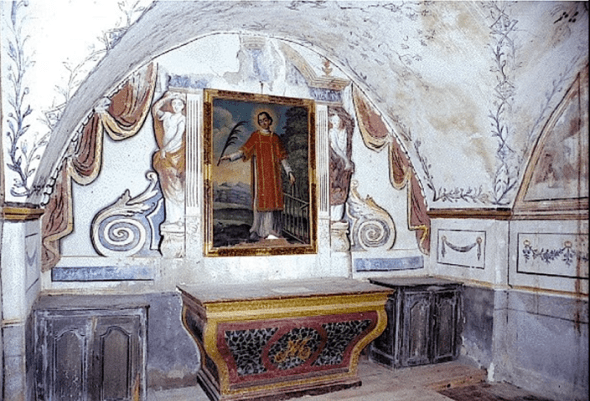

Chapelle Saint-Laurent, Propriété privée

Tempête, Naufrage,

Salon Chinois, Die

Histoire de Tobie, Arlebosc

Signature de L. Farjon et du restaurateur P. Biaggio

Son œuvre peint

L’essentiel de la production de Farjon semble pour l’instant se situer entre 1752, date du premier tableau du peintre, un Saint Antoine, retrouvé à Millau où il demeure encore, et 1778. Parmi les œuvres appartenant à des propriétaires privés, on notera une Sainte Madeleine en oraison, datée de 1759, revendue dans le Perche, l’histoire de Tobie d’Arlebosc, datée de 1765, le Salon chinois daté de 1767, un portrait d’ecclésiastique daté de 1777 se trouvant à Valence, une scène champêtre et des dessus de porte datés de 1778 se trouvant à Lens-Lestang.

En outre, parmi les œuvres dévolues aujourd’hui à des communes, il y a, à Die, dans le clocher de la cathédrale un Saint Martin daté de 1760, à Chatillon-en-Diois une Mort de Saint Joseph datée de 1761, placée dans l’église Saint Julien, dans l’église de Charols un Saint Nicolas daté de 1769, dans celle de La Roche sur Grâne un Saint Jacques et Saint Christophe daté de 1770, dans celle de Bouvières un ex-voto daté de 1777, dans la chapelle de Vaugelas sur Vaugelette, près de Montclar sur Gervanne, un Saint Philippe et Saint Christophe, daté de 1777.

Quant aux toiles disparues on a repéré une commande de religieuses de Crest datée de 1761, un Saint Bardoux daté de 1770 qui se trouvait dans l’église de Divajeu, une Assomption également de 1770 exécutée pour la chapelle de Borne, un trumeau représentant les Pélerins d’Emmaüs daté de 1774, à Die, chez un privé qui l’a laissé perdre .

Sources et bibliographie

Ouvrages imprimés

- Beaumier, Séverine et alii. Die, histoire d’une cité, Patrimoine de la Vallée de la Drôme. Valence, 1999.

- Gordon-Smith, Maria. PilleMent. Krakow: IRSA Publishing House, 2006.

- Holländer, Hans. Europas chinesische Träume. Berlin: De Gruyter, 2018.

- Mailhet, André. La Vallée de la Drôme. Histoire de Die. Valence: Ducros, 1897.

- Mérimée, Prosper. Prosper Mérimée et les monuments du Dauphiné: lettres et rapports inédits. Édités par Jean Mallion. Grenoble: Cahiers de l'Alpe, 1979.

- Pillement, Georges. Jean Pillement. Paris: Haumont, 1945.

- Reitinger, Franz. Die blaue Epoche. Berlin: Lukas Verlag, 2016.

- Rochas, Adolphe. Biographies du Dauphiné. Paris: Charavay, 1858.

- Vovelle, Michel. L'irrésistible ascension de Joseph Sec. Aix-en-Provence: Edisud, 1975.

- Xu Minglong: 近明远志, L'Engouement de l'Europe pour la Chine au XVIIIe siècle (欧洲十八世纪的中国热). éd. Langues Étrangères, Pékin 2006

Articles et périodiques

- Adhémar, Jean. "Étude de la société dioise au XVIIIe siècle." Revue drômoise no. 442 (1987).

- Bastid-Bruguière, Marianne. "La France et la Chine, itinéraire d’une rencontre." Disponible sur heritage.bnf.fr

- Claudon Adhémar, Catherine. "Du Salon chinois de Die à un itinéraire Farjon dans le Diois." Chroniques du Diois no. 2 (Décembre 2004).

- Claudon Adhémar, Catherine. "Louis Farjon, peintre du Salon chinois de Die." Terres Voconces no. 8 (2006).

- Claudon Adhémar, Catherine. "À la découverte du Salon chinois de Die." Études drômoises, Septembre 2023, no. 95.

- Claudon Adhémar, Catherine. "Le peintre du cabinet chinois de Die: Louis Farjon." Études drômoises, Septembre 2023, no. 95.

- Desaye, Henri. "La Chapelle Saint Laurent à Die." Études drômoises, Vol. 29 (Mars 2007).

- Marx, Jacques. "De la Chine à la chinoiserie. Échanges culturels entre la Chine, l’Europe et les Pays-Bas méridionaux." Revue belge de philologie et d’histoire (2007), 85-3-4.

- Poujol, Emmanuel. "Avant que les pierres ne s’effacent." Les Chroniques du Diois, Juin 2022.

- A la BNF, l'épopée des héros fondateurs de la Renaissance, Le Monde

Mémoires et travaux de recherche

- Cunat, Claire. "Les peintures du boudoir chinois de l'hôtel Ratta de Gargarilla." Mémoire de l'École des Beaux-Arts d'Avignon, 1997/8.

- Dossman, Lauriane. "Des estampes aux arts décoratifs, les chinoiseries de J.Pillement." Mémoire de master, Université Paris Sorbonne, 2014.

- Faïne, Anaïs. "Le Salon chinois de Die." Mémoire de master, Université Lyon 2, 2009. Déposé aux Archives départementales de la Drôme, cote BH 5075.

Catalogues d’exposition

- Les heures et les jours. Exposition Musée Magnin, Dijon, 2010.

- La Chine des ornemanistes. Exposition virtuelle, Musée des Arts décoratifs, Paris. Disponible sur proantic.com

- L'Asie fantasmée, exposition du Musée de la Méditerranée, Marseille, éd.Snoeck, 2023

- A portée d'Asie, exposition du Musée des Beaux Arts, Dijon, MBA,2023

Ressources électroniques

- "Le salon chinois de Die." Disponible sur lesalonchinoisdedie.free.fr

- Site du patrimoine de la Drôme: cartepatrimoine.ladrome.fr

- Musée des arts décoratifs de Lyon: museedestissus.fr

- Musée Cernuschi Paris: cernuschi.paris.fr

Aides publiques et mécénat

La 1° restauration de 2005 a bénéficié de l’aide :

- de la DRAC

-de la Conservation du Patrimoine (Département)

-de la Municipalité de Die

-de la Communauté de Communes (programme Leader+)

Du mécénat de :

-Patrimoine Rhônalpin (Prix)

-La Gazette de l’Hôtel Drouot (Prix)

-La Sauvegarde des Monuments de la Drôme

-La Fondation Goury Laffont

-La Fondation Crédit Agricole

-La Fondation Europa Nostra

La 2° restauration de 2023 a bénéficié de l’aide :

-de la DRAC

-de la Conservation du Patrimoine ( Département)

-de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Du mécénat de :

-La Fondation Crédit Agricole

-La Sauvegarde de l’Art français

-La Fondation du Patrimoine